Una cosa es el silencio de Santos ante el drama venezolano, y otra que no entendamos que eso puede pasar acá.

Lo que ocurre en Venezuela confirma que los países, por muy pujantes que alguna vez hayan lucido, pueden venirse abajo en unos cuantos años. La creciente violencia con que partidarios y opositores se enfrentan en las calles, la escasez cada vez más angustiosa de productos en tiendas y mercados, la inflación y el índice de homicidios ubicados entre los más altos del mundo, el encarcelamiento de líderes de la oposición, la paulatina desaparición de medios de comunicación que no se apegan al libreto oficialista, la corrupción galopante que ha enriquecido a connotados dirigentes chavistas, la muerte de buena parte de la industria y del otrora poderoso sector agropecuario son elementos de un drama que los colombianos no debemos mirar con indiferencia.

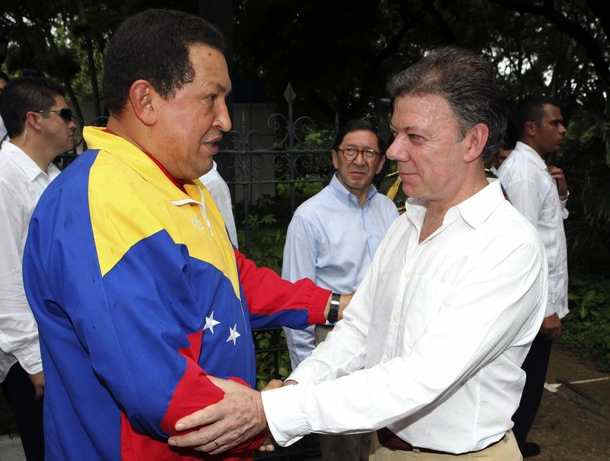

El gobierno de Juan Manuel Santos apenas se atreve a lamentar con timidez lo que sucede al otro lado de la frontera. Desde que llegó al poder, Santos optó por una estrategia de apaciguamiento: ante todo, no irritar a Hugo Chávez, una actitud que prolongó con su sucesor, Nicolás Maduro. No importa si en nuestras narices lo que queda de la maltrecha democracia venezolana termina de desaparecer.

Las excusas para justificar la actitud de mirar para otro lado sobran. Que para evitar roces. Que para garantizar la ayuda de Caracas al proceso de paz. Que para conseguir que las autoridades chavistas autoricen el pago en dólares de la enorme deuda con los exportadores colombianos. Al final, roces ha habido, como cuando a Santos se le ocurrió –qué osadía– recibir en su despacho al opositor Henrique Capriles. El proceso de paz ya adquirió tal dinámica que no hace falta la ayuda de Caracas. Y en cuanto al pago de la deuda, el pendiente es hoy tan grande como lo pagado. Tanto esfuerzo para tan escasos resultados.

Pero más allá de ese vergonzoso silencio, los colombianos tenemos que aprender las lecciones que Venezuela nos deja. Décadas de corrupción de los partidos tradicionales que perfeccionaron, desde el poder, sus propios sistemas de mermelada –alimentados por la enorme chequera petrolera– y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de Acción Democrática y de Copei para solucionar los problemas de salud, educación y vivienda, y de generar, para los más pobres, oportunidades de empleo digno sembraron en amplios sectores de venezolanos un malestar que, con los años, se convirtió en indignación.

Hasta que apareció Hugo Chávez, un coronel del que casi nadie había oído hablar. Intentó en 1992 un golpe contra Carlos Andrés Pérez, fue encarcelado, luego amnistiado y, al final, con su verbo populista se hizo vocero de la rabia popular, ganó las elecciones presidenciales de 1998 y vino lo que vino. Con las obvias diferencias de modo, tiempo y lugar, lo que ocurre hoy en Colombia tiene significativos parecidos con el ambiente que en Venezuela propició el ascenso de Chávez.

La corrupta mermelada y el cinismo con que muchos jefes políticos desdeñan las críticas “porque eso ha pasado siempre”; la impotencia de los gobiernos para resolver crisis como la de la salud o la del campo, y para generar empleo digno, y la sensación de que la democracia colombiana está secuestrada por una casta que les hereda a sus hijos el lucrativo negocio del poder son los ingredientes de un sancocho que ya está caliente, aunque todavía no hierva.

La alta intención de voto en blanco –que seguramente no se va a manifestar del todo en las urnas– es apenas uno de los síntomas de ese descontento creciente. Minimizarlo es un grave error. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas en remojo, dice el viejo refrán. Al vecino, hace rato que lo afeitaron, y la cuchilla ahora apunta a su garganta. No estaría mal que los dirigentes colombianos pusieran sus barbas en agua y pensaran en qué hacer para que no les ocurra lo mismo.